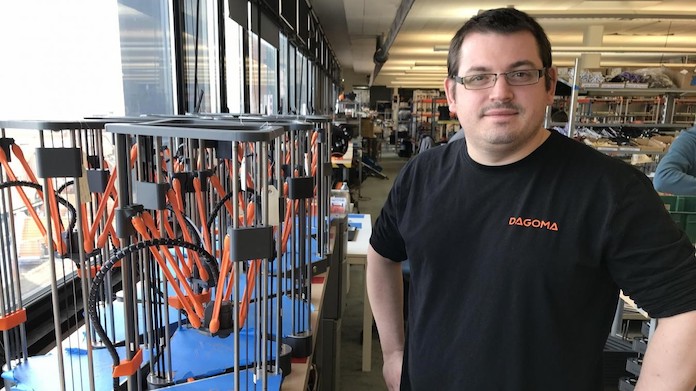

Fondée par deux ingénieurs français, le fabricant d’imprimantes 3D est l’un des leaders européens du secteur. Son cofondateur, Gauthier Vignon, revient sur cette success story roubaisienne, qui a connu un très gros passage à vide en 2018.

Quand avez-vous pris conscience du potentiel de l’impression 3D ?

Gauthier Vignon : La première fois qu’on a senti un frémissement, on travaillait à Shanghai. Dans notre réseau, tout le monde s’est dit « il y a un truc », mais personne n’associait ce produit un usage domestique. C’est cet engouement qui nous a poussé à nous lancer. À l’époque, on a eu peur de devenir arrogants, de devenir des grandes gueules. On craignait énormément l’histoire typique des entrepreneurs qui montent sur leurs grands chevaux et finissent par se vautrer…

Ensuite, vous vivez une success story assez classique…

En juillet 2015, on fait notre première levée de fonds avec un partenaire local. On grossit vite. En 2016, on lève un gros ticket avec le fils du fondateur de Decathlon (Olivier Leclercq, ancien président de l’ enseigne sportive du groupe Mulliez – ndlr). On ouvre aux Etats-Unis l’une des plus grosses usines d’impression 3D au monde, mais ce n’est pas concluant. Fin 2017, on rentre dans une phase de repli, on se recentre sur l’Europe, notre marché principal.

Suite à ces difficultés économiques, vous avez dû diviser les effectifs par deux…

Au moment de notre expansion aux Etats- Unis, nous étions, comme l’ensemble des acteurs du marché, dans l’optique que l’impression 3D était une révolution, que les milliards allaient affluer, que c’était le nouvel Internet… Sauf qu’on est resté sur un marché de niche. Début 2018, le marché est entré dans une phase de désillusion. Beaucoup d’acteurs historiques ont dû fermer. De nombreux produits chinois sont arrivés sur le marché à grand renfort de marketing et de prix défiant toute concurrence. Avec nos machines à 300 euros, on s’est retrouvé en face de concurrents à 150 euros… Pour pouvoir tenir, il a fallu faire des choix difficiles. On a réfléchi ensemble avec les équipes, on s’est dit les choses. En janvier 2018, on était une centaine de personnes. Cent personnes, ça consomme du carburant. Soit on a la possibilité d’en injecter, soit on arrête. On ne pouvait pas continuer sans visibilité. Ça fait partie des heures sombres…

À qui s’adressent vos imprimantes ?

Nous en avons deux types : celle qui s’adresse au père de famille geek un peu technophile qui s’intéresse au produit, et celle destinée à l’utilisateur qui s’intéresse à l’usage et se fiche du produit.

On lit souvent que Dagoma est le leader européen du secteur…

En quantité de machines vendues, c’est faux. Mais en matière d’accompagnement et de mise en place de solutions, c’est vrai. En Europe, il y a d’autres acteurs comme Ultimaker (Pays-Bas) et Zortrax (Pologne), qui sont plus orientés pro, avec des tickets d’entrée entre 2000 et 3000 euros, mais aussi Prusa (République tchèque), qui vise plutôt les geeks. En dehors de l’Europe, il y a des machines chinoises (Anet, Creality…) et américaines (Makerbot). Les plus gros acteurs chinois ont vendu entre 50 000 et 100 000 machines sur les cinq dernières années (Dagoma annonce en avoir vendu entre 20 000 et 25 000 sur la même période – ndlr).

Comment faire sortir l’imprimante 3D des centres de recherche ?

Il faut arrêter de concevoir des imprimantes comme des gadgets technos. On doit faire un peu ce qui a été fait avec l’Apple Store et Google Play : amener des usages concrets aux gens. Si on avait continué à parler des ordinateurs en termes de carte mère, de processeurs et de méga octets, on aurait touché une petite minorité. À l’ inverse, lorsqu’on explique qu’un ordinateur permet de payer ses impôts en ligne, regarder des films ou discuter avec les proches, ça change tout. L’un des piliers pour démocratiser l’imprimante 3D, c’est l’usage.

L’autre option ne consiste-t-elle pas à espérer qu’un grand groupe lance son propre modèle pour ouvrir le marché ?

Je ne le pense pas. En revanche, le jour où Ikea annonce que vous pouvez imprimer chez vous pour une fraction du prix les pièces de sa collection automne-hiver, ce sera un raz-de-marée incroyable. Avec sa force de frappe marketing, un grand groupe peut tout changer. Dans le même registre, si Ikea annonce que pour 100 euros par an, vous avez accès à tout son catalogue, les imprimantes à 300 euros partiront comme des petits pains.

Les imprimantes chinoises à bas coût sont-elles votre principale menace ?

Le principal problème, c’est le low cost. On s’adresse à des utilisateurs néophytes qui ne connaissent pas la techno et se basent sur un critère : le prix. Entre une machine à 150 euros et une à 500 euros, l’utilisateur qui n’y connaît rien va-t-il mettre la différence pour découvrir ? Or, la différence se situe dans l’accompagnement et la pédagogie. Le problème, ce sont les clients mécontents des machines pas chères, qui se détournent de cette technologie. Avant même d’avoir pu convaincre les gens avec nos produits de qualité et nos solutions d’accompagnement, la désillusion s’est installée… On doit combattre ce phénomène.

À terme, êtes-vous certain que nous construirons nous-mêmes nos objets ou nos meubles ?

Je prêche un peu pour ma paroisse, mais ce n’est pas une question d’éthique : c’est inévitable. Prenez l’exemple d’ Amazon. Si je lis des livres sur la permaculture, je peux les acheter sur mon site spécialisé ou sur Amazon. Sauf que sur Amazon, ils sont moins chers et il n’y a pas de frais de port. L’immense majorité des gens n’hésitent pas une seconde, ils commandent sur Amazon. Si vous proposez à un géant comme Amazon un système – l’imprimante 3D – qui permet de dématérialiser le produit – ils n’ont plus à gérer de stock, ni à payer des frais de transport -, de le rematérialiser chez le client final, d’encaisser et d’augmenter leurs marges… Un jour la technologie sera assez mature pour être pilotée comme ça.

Comment voyez-vous l’avenir de Dagoma ?

En dehors des 2500 écoles qui sont équipées par nos produits, nous nous adressons principalement au grand public. En 2018, la plupart des acteurs du secteur se sont réorientées vers les professionnels pour augmenter les tarifs et les marges. Or, si tout le monde va à gauche, nous on regarde plutôt à droite. C’est un vieux réflexe, ça nous plaît beaucoup (rires). Le marché n’est peut-être pas si gros que ça, mais on est convaincus qu’il va exploser. On ignore juste quand. Nous, on veut rester à notre place. On pourrait choisir de se diversifier, mais on ne le fait pas quand on a une boîte de 25 personnes créée il y a 5 ans. Quand on aura 15 ans d’existence et un milliard sur le compte, on s’amusera. Pour l’instant, on protège nos arrières, on continue de faire ce qu’on sait faire.

Propos recueillis par Thibaut Veysset

Les commentaires sont fermés.